歐洲半導體市場,近兩年似乎變成一座圍城,一部分國傢的企業想要跑路,另一部分企業卻樂此不疲地建廠,把歐洲當成應許之地。據荷蘭媒體報道,全球最大的光刻機ASML已向荷蘭政府提出意向,表示將有可能在其他地方擴張或遷移,法國是其選擇之一,ASML首席執行官PeterWennink在接受荷蘭媒體網絡RTL采訪時表示,如果在荷蘭找不到足夠的合格人才,公司可能會被迫將業務轉移到國外。他補充說,“我們將在東

為此,荷蘭政府成立代號“貝多芬計劃”的特別工作組,由荷蘭首相馬克·呂特親自負責,隻為挽留ASML,繼續讓它在荷蘭發展。

而與之形成鮮明的對比的則是,英特爾和臺積電先後宣佈在德國建廠,格芯、意法和Wolfspeed等公司也先後宣佈在德國和法國建廠,一堆廠商開始湧入荷蘭周邊兩個大國。

為什麼歐洲半導體能呈現出這種冰火兩重天的局面呢?

難辦的ASML

與很多人印象裡相反的是,想要投身半導體這一高科技行業中,並不需要太高的學歷。

美國智庫佈魯金斯協會曾在2022年發表過一篇文章,其建議美國利用移民政策緩解國內半導體供應短缺的問題,其中就帶到目前發達國傢發展半導體困境的關鍵所在——人。

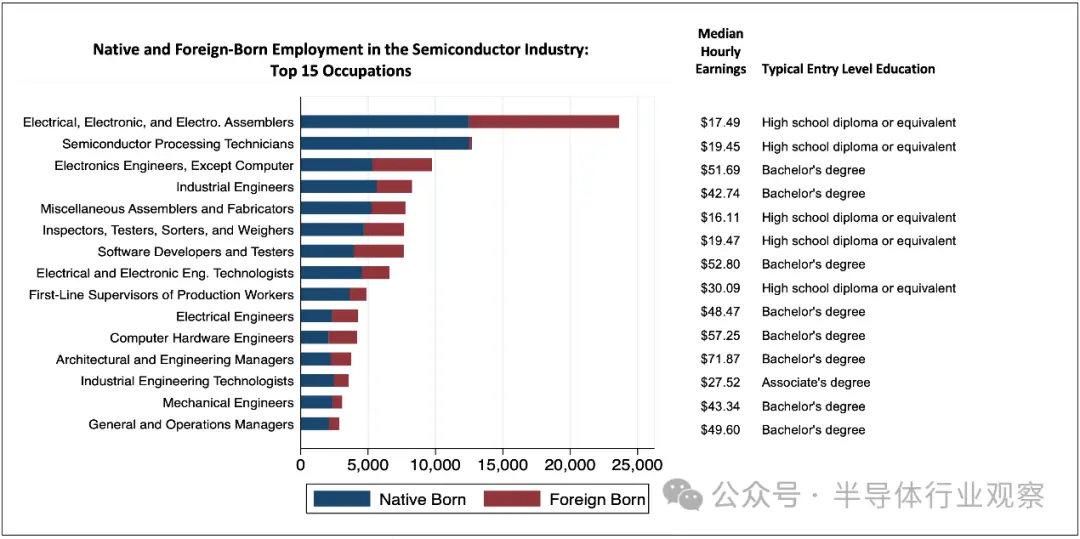

根據美國社區調查和 Emsi-Burning-Glass的數據,移民已經在半導體行業的幾乎所有職業中占據很大的比例,且對學位水平和技能要求並不高。例如,電氣、電子和機電裝配工是該行業最大的職業,占半導體勞動力總數的 14%,隻要求高中學歷。這個行業的大多數工人是在國外出生,主要來自墨西哥和中美洲。電子和電氣工程師是第三大職業,通常需要高等學位,這些工人中有一半是在外國出生,印度和中國是最大的移民來源國。

其表示,如果目前美國國會對移民政策的矛盾態度持續下去,要將這一勞動力的規模擴大一倍或兩倍將是一項挑戰。不需要大學學位的新工作崗位有可能由本地出生的工人來填補,但即便如此,也需要在美國最緊張的勞動力市場上,從其他行業吸引成千上萬的工人。例如,新的半導體制造廠可能會建在得克薩斯州的達拉斯和亞利桑那州的錢德勒附近,這兩個地方是德州儀器公司和英特爾公司現有制造工廠的所在地。在這兩個地方,每個失業工人對應的空缺職位(衡量勞動力市場緊張程度的常用指標)目前是全國最多的,這表明半導體行業的潛在員工數量不足。

即使是在英特爾宣佈投資200億美元建立兩個新工廠的俄亥俄州,外國工人在芯片制造業所占比例(10%)是各行業平均移民比例(5%)的兩倍。在這裡,移民工人來自不同的國傢,來自印度、墨西哥、中國和德國的移民比例幾乎相同。

以美國每年百萬數量的移民都窘迫至此,發達國傢地區的半導體行業缺人情況可見一斑,而對於面積不過4萬多平方公裡,總人口不過1700萬的荷蘭來說,這些問題隻會更加凸出。

早在ASML透露搬遷意願前,荷蘭的一部分問題就已經爆發出來,曾經冠以皇傢荷蘭之名的殼牌石油集團在2021年11月,取消其雙重股權結構,並將總部從荷蘭遷至英國,其搬傢的主要原因就在於荷蘭的增稅政策以及在法庭上面臨的氣候壓力。

如今,荷蘭的民粹主義政黨在 2023 年的全國大選中大獲全勝,各種矛盾進一步激化,讓更多荷蘭本地企業開始明確反對阻礙移民以及增加稅收等政策,也讓它們開始考慮把總部搬到其他歐洲國傢的可能性。

而ASML就是其中最出名的一傢公司,作為全球十大科技公司中唯一位於歐洲的公司,ASML總價值約占荷蘭股票市場基準指數的 20%、歐元區藍籌股指數的 10%、MSCI 全球技術指數的 2.5%,一旦ASML搬離荷蘭,就會在荷蘭股市裡引發一場連鎖反應,荷蘭最大的行業組織的負責人 Ingrid Thijssen 告訴路透社:“許多在股票市場上市的公司正在研究將總部遷往其他國傢。”這也難怪荷蘭政府會千方百計地想要挽留ASML。

ASML確實有自己的苦衷,與所有全球科技公司一樣,ASML 依靠吸引技術工人而發展壯大,ASML 在荷蘭擁有 9,000 多名非荷蘭籍員工,約占其在荷蘭 22,860 名員工的 40%,其中隻有 7% 的員工是“彈性員工”,93% 都是正式雇員,荷蘭居民如今對移民的反感情緒與日俱增,新的反移民政策已經在醞釀之中,到時候ASML就會面臨成本增加與人才缺乏等問題。

而荷蘭人呢,也不是無理取鬧,而是移民和外籍員工確實在不斷壓榨本地人的生活空間,荷蘭總面積隻有加利福尼亞州的十分之一,但房價卻在過去五年裡上漲65%,僅首都阿姆斯特丹就有約45000套住房缺口,此時外籍和移民員工就成為眾矢之的。

這種矛盾隨著荷蘭新政黨的上臺而激化,而且短時間內看不到解決的可能性,消息人士指出,中間派政黨 NSC 正是通過法律取消外籍人士稅收優惠的政黨。稅收優惠指的是一項規定,允許荷蘭雇主給予高技術移民雇員 30% 的免稅工資,最長期限為 5 年。該規定經過修訂後於 2024 年 1 月 1 日生效。根據新的規定,稅收優惠仍將最多適用五年,但雇主必須在此過程中減少優惠:前 20 個月為 30%,後 20 個月為 20%,其餘 20 個月為 10%。

為什麼ASML會考慮法國呢,原因倒也很簡單,法國總統馬克龍正在推行親商改革和高額補貼,而且法國雖然通過新的移民法案,但對於荷蘭的ASML來說,依舊相當寬松,無需過分擔憂移民政策收緊的負面影響。

但法國也非半導體的得天勝地,一方面呢,法國缺乏供應商和客戶群較小這樣的客觀條件限制,另一方面,法國每周標準工作時長隻有35個小時,而荷蘭的每周標準工作時長是40個小時,要是把現在的23000名員工搬去法國,那麼ASML就要在加班費上大出血。

隔壁德國呢,雖然在供應商和客戶群方面表現稍好,但成本也不會低到哪裡去,擴大當地的辦事處,轉移部分業務尚在情理之中,而整體搬遷基本就是天方夜譚。

總而言之,ASML的搬遷更像是放一通狠話,逼著荷蘭政府做出表態和讓步,最起碼也要遏制住稅收和移民方面的改革。

但荷蘭政府雖然進行挽留,但卻並未做出多少讓步。ASML 首席執行官在2024 年荷蘭科技狀況會議上指出:“我們需要得出這樣的結論:我們可以負責任地在荷蘭發展,但我們還沒有得出這樣的結論。”此外,他認為商界與政府之間在必要條件方面存在差距,荷蘭政府的消息人士指出,盡管半導體等行業被列為優先領域,但不可能給予 ASML 優惠待遇。

在談到住房問題時,ASML 首席執行官對媒體問道:“如果我們想在韋爾德霍芬再雇傭 2 萬人,他們將住在哪裡?”今年 2 月,ASML 剛剛宣佈兩項舉措,將在埃因霍溫地區建造數百套經濟適用房,但這對於上萬雇員的ASML來說,也不過是杯水車薪罷。

半導體的“荷蘭病”

ASML的困境,不禁讓人想起20世紀的“荷蘭病”。

荷蘭病(Dutch Disease)並非真實疾病,而是英國新聞周報《經濟學人》於1977年提出的新名詞。20世紀60年代,荷蘭發現北海油田,政府開始大力發展石油和天然氣業,導致出口劇增,累積不少外匯,荷蘭盾的匯價大幅升值,帶來短時間的經濟繁榮,但這也嚴重打擊荷蘭的農業和其他工業部門,後續造成其他產品出口量下跌、失業率攀升,政府財政負擔加重等經濟問題。

當時的荷蘭病,用來泛指那些因過度依賴單一產業,導致大量資本流入、幣值急速上升,喪失國際競爭力的現象,而如今的荷蘭病,則是半導體等產業的復興依賴於移民,但泛濫的移民又引發新的矛盾,與飲鴆止渴無異。

坐擁ASML的荷蘭,仿佛又回到上世紀,上世紀大傢在羨慕它的油田,現在大傢在羨慕它擁有的No.1半導體設備公司時,而它自己卻怎麼也高興不起來。

荷蘭的問題不止是一個歐洲國傢的問題,隨著極右翼政黨在歐洲的崛起,德國也出現類似的擔憂,從英飛凌到大眾汽車的首席執行官們都曾警告過右翼極端主義對國內經濟的威脅,而他們所顧慮的點,也和ASML相似。

根據德國經濟研究所(German Economic Institute)的一份研究,在2021年6月至2022年6月間,德國半導體產業人力短缺達6萬2000人,尤其在電機工程、軟體開發和機械電子等領域。德國經濟研究所指出,未來10到12年內,德國半導體產業28%的電機工程師和1/3的工程監督人員將達到退休年齡,恐怕會令業界目前普遍缺乏專業人力的情況繼續惡化。

而歐洲晶片廠商最集中的德國薩克森邦(Saxony),其中的地區工業遊說團體Silicon Saxony負責人博森伯格(Frank Boesenberg)表示,到2030年,薩克森的晶片制造商將需填補2萬5000個職缺,而當地適齡勞動人口將減少30萬人。

“這個地區的年輕人太少,我們需要移民。”他說。

為解決企業的用人問題,去年11月,德國的《技術人員移民法》的第一階段開始實施,讓不具備德國專業認證的外國人才在德國就業程序更簡化,也讓外國人更容易取得德國國籍,算是緩解燃煤之急。

但新的移民法卻又被一部分人視為眼中釘,極右翼的德國另類選擇黨(AfD)在今年將舉行的歐洲和地區選舉之前,民調支持率超過30%,而這一政黨的主要訴求之一,就是遣返移民,拉高移民門檻,民調顯示,約68%的德國管理階層擔心,如果極右翼勢力增強,德國對外國勞工的吸引力恐會降低。

值得一提的是,另類選擇黨與荷蘭眾議院目前第一大黨——極右翼的自由黨主張相近。

移民問題隻是冰山一角,歐洲在生產用於先進芯片制造的高度定制化復雜材料和化學品方面具有強大的優勢,但它們目前在歐洲的處境也不妙。

一些業內人士認為,一方面,2022年的《歐洲芯片法案》沒有充分涵蓋芯片制造以外的投資,而歐洲的環境法規使擴大化工設施變得更加困難,再加上天然氣危機,推高本就昂貴的能源價格,迫使廠商關閉或暫停某些產品的生產,業內高管也表示,如果沒有強有力的激勵措施,在歐洲繼續擴張並不是一個好選擇。

上世紀90年代,歐洲一度占據全球芯片產能的44%,但隨著全球化背景下的國際分工和產業轉移,當前歐洲僅占全球芯片產能的8%左右,與此同時,歐洲在芯片領域的資本支出也出現長達數十年的下降。上世紀90年代,歐洲在全球芯片領域所占的資本支出比例約為8%,亞太地區約占10%,而到2022年,歐洲在芯片領域的資本支出隻占全球3%,亞太地區已升至66%。

倘若不是缺芯危機,歐洲恐怕不會對半導體投入這麼多的關註,但一旦重新審視下來,就會發現長達十幾年的空白所帶來的種種弊病,ASML這起事件,不僅是對荷蘭目前經濟政策的不滿,也是此前壓抑矛盾的一並爆發。

"這個話題不僅僅是關於ASML,而是荷蘭有多適合企業落戶,"荷蘭政府的一位消息人士告訴媒體,"ASML已經在國外發展很長時間,所以討論的框架有點偏離。"該消息人士指出,ASML辯論中提出的許多問題早在最近一次議會選舉之前就已經存在,是即將卸任的荷蘭首相馬克-呂特政府10年來的遺留問題。

荷蘭並非歐洲的個例,如果不能確實解決這部分問題,那麼已經開工的、由臺積電投資的歐洲半導體制造公司(ESMC)恐怕也要遭遇類似的水土不服。

寫在最後

面對ASML,荷蘭政府需要在扼殺企業和偏袒企業這兩個極端之間找到一條中庸的道路,既要挽留住ASML,也不能在移民方面給予太多特權,但如何平衡二者,就是擺在荷蘭首相馬克·呂特面前的一個復雜難題。

比較有意思的是,歐洲在21世紀的“荷蘭病”,是移民政策與制造業發展的矛盾,而中國臺灣,卻實實在在地患上世紀的“荷蘭病”,2013年半導體占臺灣GDP比重不到一成,而2022年時占比已達16.37%,由於資源全被半導體吸走,貨幣升值、工資上漲,導致其他產業喪失出口競爭力,隻剩半導體產業順利發展,讓本土經濟愈來愈畸形。

歐洲羨慕臺積電,殊不知傢傢都有一本難念的經,臺積電的對外設廠,又何嘗不是一種風險轉移呢?