3月21日消息,在當今的人工智能熱潮中,“轉換器”(Transformer)已成為大語言模型和ChatGPT的核心基石。而這項技術最初源於谷歌的八名員工,他們於2017年12月發佈論文《你所需要的是註意力》。這篇論文如同在人工智能領域引發一場“宇宙大爆炸”,徹底改變技術發展的軌跡。

如今,這八位谷歌研究人員都已經離開谷歌,各自創業或加入新的團隊。美國《連線》雜志資深編輯史蒂文·利維(Steven Levy)帶領我們回顧轉換器誕生前後的幕後故事。

盡管轉換器模型在學術和工業界取得巨大成功,但其在谷歌內部的影響卻相對有限。文章指出,這一現象部分原因是由於大公司內部的官僚體系和對現狀的依賴,使得谷歌未能充分利用轉換器模型的潛力。與此同時,OpenAI等初創企業則迅速抓住這一機遇。

不過盡管谷歌可能在某些方面錯失先機,但其作為技術創新的溫床的角色仍然不容忽視。

以下為翻譯全文:

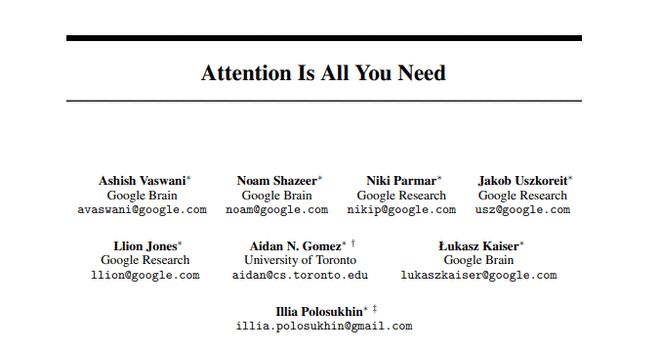

2017年春,科技論文《你所需要的是註意力》(Attention Is All You Need)問世,署名八位作者,均為谷歌研究人員,盡管其中一人當時已悄然離職。諾姆·沙澤爾(Noam Shazeer)初見論文草稿,驚見自己名列前茅,意識到自己的貢獻至關重要,他對此表示:“我從未想過這樣的問題。”

在學術圈內,作者排序向來是個敏感而微妙的問題。畢竟每個人都希望站在領導的位置,而不是被擠到後面。然而,在此項研究中,每位參與者均留下獨特印記,為團隊成果做出不可或缺的貢獻。隨著論文完成在即,研究人員面臨打破貢獻者排序傳統的重要決策。他們最終選擇一種獨特且創新的處理方式:在每位作者名字後標註星號,並在腳註明確指出,“各位作者的貢獻同等重要,名次排列完全隨機”。

論文完成之際,他們果斷地提交至一場著名的人工智能會議,其發表無疑引發領域內的革命性變革。

臨近發表七周年之際,這篇論文已成傳奇。八位作者以神經網絡為基準,打造出前所未有的強大數字系統,其精確程度令人贊嘆,仿佛出自外星智能。這種革命性架構,稱為“轉換器(transformer)”,成為諸多令人稱奇的人工智能產品的秘密武器,包括ChatGPT、Dall-E及Midjourney等圖像生成器。

沙澤爾回憶這段歷程,戲稱若早知論文會如此盛名,他“或許會更加糾結於作者排序”。如今,這八位作者已成為業界知名人士。排名第五的利昂·瓊斯(Llion Jones)笑言:“甚至有人找我合影,隻因我的名字出現在這篇論文中!”

傑弗裡·辛頓(GeoffreyHinton),盡管未參與此論文,卻是人工智能領域的傑出科學傢之一,他高度評價轉換器的重要性:“若無轉換器,今日之成就不復存在。”他認為,OpenAI及其他公司構建的系統,已能生成可與人類媲美乃至超越人類極限的輸出,標志著技術的顛覆性進步。

如今,這篇論文的八位作者都已經離開谷歌,各奔前程,繼續利用他們在2017年共創的系統,以不同方式影響世界。通過與所謂的“轉換器八子”(TransformerEight)深入交流,外媒試圖揭開這項突破性技術的誕生過程,他們是如何集合人類的思想與智慧,共創可能最終超越人類的機器?

轉換器的故事,要從八位創始作者中排名第四的雅各佈·烏斯科瑞特(Jakob Uszkoreit)開始講起。

機器翻譯的改進引發AI革命

烏斯科瑞特在德國完成大學學業,但最初並沒有打算深入研究語言學。他進入研究生階段後,開始在谷歌山景城的辦公室實習,並最終加入谷歌的翻譯團隊,從而使他的職業軌跡發生轉變。同時,他還負責管理傢族的生意。2012年,烏斯科瑞特做出一個關鍵性的決策——放棄攻讀博士學位,轉而加入谷歌的一個特別團隊。這個團隊負責開發一個能夠在搜索頁面直接回答用戶問題的前沿系統,而不需要將用戶引導至其他網站。

此時,蘋果公司剛剛發佈智能助手Siri,承諾能夠在日常對話中為用戶提供即時答案。這項創新給谷歌的高層帶來巨大的競爭壓力,他們擔心Siri可能會分流谷歌的搜索流量。因此,谷歌開始更加重視烏斯科瑞特所在的團隊。

烏斯科瑞特後來坦言,盡管這種恐慌是不必要的——Siri並未真正對谷歌構成威脅,但他對於有機會深入研究能與人類進行某種形式對話的計算機系統而感到非常興奮。當時,所謂的循環神經網絡(recurrent neural network)開始脫穎而出,超越其他類型的人工智能方法。這類神經網絡包含多個層級,信息在各層間傳遞,尋找最佳的響應方式。神經網絡在圖像識別等領域取得重大突破,標志著人工智能開始復興。

隨著這些新技術的需求增加,谷歌開始全力調整其員工結構,以期構建能夠產生類似人類反應的系統,比如自動完成電子郵件或創建簡單的客戶服務聊天機器人。

然而,循環神經網絡在處理長文本序列時面臨巨大挑戰。例如,為準確理解描述“Joe是一名棒球運動員,吃一頓豐盛的早餐後,他去公園打會棒球”的文本,語言模型必須記住關於棒球的信息。用人類的語言來說,這就是所謂的“關註力”。為解決這一問題,業界提出“長短期記憶”(LSTM,long short-term memory)模型,它允許語言模型處理更長、更復雜的文本序列。然而,計算機仍然需要嚴格按順序處理這些序列,即一個單詞一個單詞地處理,這導致它們可能會錯過文本後部的關鍵上下文線索。烏斯科瑞特對此表示:“我們當時使用的方法就像是創可貼,雖然能暫時解決問題,但無法讓正確的方案真正大規模地發揮作用。”

大約在2014年,烏斯科瑞特開始構思一種全新的方法,他稱之為“自註意力機制”(Self-Attention),這種機制允許神經網絡通過引用文本中的其他部分信息來翻譯單詞,幫助澄清單詞的意圖,從而產生更準確的翻譯。他解釋說:“自註意力機制能夠考慮所有因素,並提供一種有效的方式,允許同時查看多個輸入,然後有選擇性地篩選出某些東西。”盡管人工智能科學傢通常避免將神經網絡的工作方式與人腦的實際工作方式混為一談,但烏斯科瑞特卻相信“自註意力”機制與人類處理語言的方式有著一定的相似性。他認為,“自註意力”模型不僅可能比循環神經網絡更快、更有效。更重要的是,其處理信息的方式非常適合那些為支持機器學習熱潮而設計的強大並行處理芯片。它摒棄傳統的逐個單詞線性處理方法(即按順序查看每個單詞),轉而采用一種並行處理方式,即一次性查看多個單詞並處理。烏斯科瑞特推測,如果操作得當,“自註意力”機制可能隻需一個算法,就能實現比傳統方法更出色的性能。

盡管這一想法充滿前景,但並非每個人都認為它會顛覆世界。包括烏斯科瑞特的父親在內,盡管他已經獲得兩項谷歌教授科研獎(Google Faculty Research Awards),但對於兒子在谷歌的工作,他持有保留態度。烏斯科瑞特回憶道:“人們對此感到驚訝,因為它拋棄所有現有的神經結構模式。放棄循環神經網絡?在很多人看來,這幾乎是異端邪說!從我和父親在餐桌上的討論來看,我們的看法並不總是一致。”

盡管遭遇質疑,烏斯科瑞特還是堅定地相信自己的理念,並成功地說服幾位同事一同進行關於“自註意力”的實驗。這些努力最終取得顯著的成果,並在2016年發表一篇相關的研究論文。然而,當烏斯科瑞特提議進一步推進研究,探索“自註意力”在處理更大規模文本序列上的潛力時,他的合作者們卻紛紛表示不感興趣。他們似乎更傾向於將已經學到的知識應用於實際項目上,類似於那些帶著微薄收益離開賭場的賭徒,他們對已經獲得的成果感到滿足。

烏斯科瑞特對此感到有些失望,但同時也更加堅信“自註意力”機制的巨大潛力和它在更復雜任務上的應用前景。他說:“這項技術已經被證明是有效的,它不僅被用於谷歌的搜索服務,還被應用於廣告等多個不同的領域。從很多方面來看,這是一個驚人的成功。但我不想就此止步。”

為推動這一理念的實現,烏斯科瑞特決定在位於谷歌園區北端查爾斯頓路的Building 1945大樓概述他的願景。

八名核心作者分四波加入

2016年的某個午後,烏斯科瑞特與伊利亞·波洛蘇欣(Illia Polosukhin)在谷歌的咖啡館偶遇,兩人在共進午餐時討論波洛蘇欣在工作中遇到的挑戰。作為一名在谷歌工作近三年的科學傢,波洛蘇欣被分配到一個技術團隊,負責為谷歌搜索領域提供直接回答用戶問題的技術支持。然而,事情進展得並不順利。波洛蘇欣解釋說:“在谷歌搜索上回答問題,你需要一種既經濟又高效的解決方案,因為你隻有幾毫秒的時間來做出反應。”

正當波洛蘇欣為此抱怨時,烏斯科瑞特靈機一動,提出一個可能的解決方案:“為什麼不試試‘自註意力’機制呢?”這個建議引起波洛蘇欣的興趣,他認為這個想法值得一試。

同時,波洛蘇欣與阿希什·瓦斯瓦尼(Ashish Vaswani)在工作上有所交集。瓦斯瓦尼是一位在印度出生、中東長大的科學傢,他在南加州大學完成博士學位,並在該校的精英機器翻譯小組取得卓越成就。之後,瓦斯瓦尼移居到山景城,加入谷歌的谷歌大腦(Google Brain)團隊。瓦斯瓦尼非常看好這個團隊,認為它是一個充滿活力和創新精神的集體,他深信神經網絡將極大地推動人類的理解力。然而,他一直在尋找一個能夠充分發揮他才華的大項目。

幸運的是,瓦斯瓦尼在Building 1945大樓工作時,偶然聽到關於“自註意力”機制的討論,他立刻意識到這可能是他一直在尋找的那個重大項目。

因此,烏斯科瑞特、波洛蘇欣和瓦斯瓦尼開始合作,起草《轉換器:迭代“自註意力”和處理的通用架構》這份設計文件。烏斯科瑞特透露,他們之所以選擇“轉換器”這個名字,是因為這種機制能夠轉換接收到的信息,使系統能夠像人類一樣提取盡可能多的理解力。此外,烏斯科瑞特還分享他童年時的美好回憶,他說:“我很小的時候就有兩個小變形金剛玩具。”他們甚至在這份設計文件的結尾附上一幅卡通圖:六個變形金剛在山區互射激光。

然而,就在2017年初,波洛蘇欣離開谷歌,創立自己的公司。盡管如此,新的合作者開始陸續加入烏斯科瑞特的團隊。其中一位是妮基·帕爾瑪(Niki Parmar),在移居美國之前一直在印度的一傢美國軟件公司工作。她於2015年獲得南加州大學碩士學位,並收到多傢大型科技公司的聘用邀請。最終,她選擇谷歌,並加入烏斯科瑞特所在的團隊,專註於改進谷歌搜索的模型變體。

另一位新成員是利昂·瓊斯(Llion Jones)他在威爾士的鄉村長大,從小就對電腦充滿興趣,因為他覺得電腦“不正常”,總是能帶來無盡的驚喜。瓊斯在伯明翰大學選修一門人工智能課程,從此對神經網絡產生濃厚的興趣。2009年,他順利獲得碩士學位,但在經濟衰退的背景下,他一度找不到工作,甚至依靠失業救濟金度過幾個月的艱難時光。好在後來他成功加入谷歌。

瓊斯最初是在谷歌研究中心工作,直接上司就是波洛蘇欣。一次偶然的機會,他從同事馬特·凱爾西(Mat Kelcey)那裡聽說“自註意力”的概念,這一創新想法立刻激發他的濃厚興趣,他毫不猶豫地加入轉換器團隊。

隨著時間的推移,谷歌大腦的其他研究人員也開始對轉換器項目產生興趣,他們也在嘗試改進大語言模型。第三波加入的成員中,盧卡茲·凱澤(Lukasz Kaiser)和艾丹·戈麥斯(Aidan Gomez)尤為引人註目。凱澤是一位出生在波蘭的理論計算機科學傢,戈麥斯則是在加拿大安大略省的一個小村莊長大的年輕人。雖然戈麥斯最初隻是以實習生的身份加入,但他很快因其才華和熱情獲得團隊的認可。

凱澤和戈麥斯很快意識到,“自註意力”機制是極具潛力的解決方案,有望解決他們當前面臨的問題。戈麥斯表示:“經過深思熟慮的討論,我們最終決定合並這兩個項目,相信這是正確的決定。”

轉換器團隊著手構建一個基於“自註意力”機制的模型,用於語言翻譯。他們采用名為BLEU(雙語替換評測,bilingual evaluation understudy)的基準來衡量模型性能,這個基準通過將機器的翻譯結果與人類的翻譯進行比較。從一開始,他們的新模型就展示非凡的性能。烏斯科瑞特興奮地表示:“我們從沒有概念證明到至少擁有與長短期記憶網絡(LSTM)相當的東西。雖然一開始它並沒有展現出相對於LSTM的明顯優勢,但我們相信它的潛力遠不止於此。”

然而,盡管早期成果令人鼓舞,但自那以後,他們的工作一直處於停滯狀態。直到2017年的一天,諾姆·沙澤爾偶然聽說他們的項目。沙澤爾是谷歌的一位資深員工,自2000年以來一直在谷歌工作,他參與構建公司早期的廣告系統,是公司內部的傳奇人物。後來他在深度學習領域摸爬滾打五年。而近年來,他對大語言模型產生濃厚的興趣,但對這些模型在產生流暢對話方面的表現感到失望。

沙澤爾回憶,某一天他正悠閑地走在Building 1965大樓的走廊上漫步時,偶然路過凱澤的工作間,被裡面熱烈的討論聲所吸引,駐足聆聽。他回憶說:“我聽到阿希什興奮地談論使用‘自註意力’的想法,妮基也對此充滿熱情。那一刻,我心想,哇,這聽起來真是個好主意。這看起來像是一群才華橫溢、聰明絕頂的人在做一項前景廣闊的工作。”對於當時循環神經網絡的局限性感到不滿的沙澤爾,心中湧起一股沖動:“讓我們去替換它們吧!”

沙澤爾的加入對項目至關重要。烏斯科瑞特解釋說:“這些理論或直覺上的機制,比如‘自註意力’,總需要經驗豐富的‘魔術師’來細心實施,才能顯現出其生命力。”沙澤爾立即開始施展他的“魔法”。他決定親自編寫轉換器項目的代碼: “我接受他們的基本想法,然後自己動手去實現。”在這個過程中,他偶爾會向凱澤請教一些問題,但大部分時間他都是“埋頭苦幹一段時間,然後帶著成果回來,說,‘看,它有效。’”他運用團隊成員後來稱之為“魔法”、“煉金術”和“花裡胡哨”的技巧,使這個系統達到新的高度。

戈麥斯回憶說:“這開啟我們的沖刺模式。”隨著即將到來的最後期限——5月19日,即神經信息處理系統會議的論文提交截止日期,團隊的動力空前高漲。隨著矽谷的冬天漸漸過渡到春天,他們的實驗步伐也加快。團隊測試兩種轉換器模型:一個是經過12小時訓練的標準模型,另一個更強大的“Big”模型則經過三天半的訓練。接著,他們讓這些模型開始進行英語到德語的翻譯任務。

窗簾圖案揭示轉換器巨大潛力

轉換器模型的基礎表現超出所有人的預期,它輕松超越所有對手,特別是所謂的Big模型,在展現出更高計算效率的同時,其BLEU分數更是刷新記錄。帕瑪爾表示:“我們的處理速度超過任何人,但這僅僅是開始,因為BLEU分數仍在不斷攀升。”聽到這番話,烏斯科瑞特激動地立即打開他在登山車上準備的香檳,與眾人共慶這一刻。

在截止日期的最後兩周內,團隊陷入瘋狂的忙碌中。盡管名義上仍然需要在Building1945大樓辦公,但他們大多數人選擇轉移到Building 1965大樓工作,原因隻是那裡的微型廚房裡有一臺更好的濃縮咖啡機。實習生戈麥斯投入到瘋狂的調試工作中,同時還負責制作論文中的精美可視化資料和圖表。他回憶道:“我們嘗試各種可能的技術和模塊組合,不斷地試驗哪些有效,哪些無效。通過不斷的迭代、快速試驗和糾錯,我們終於完成現在所說的轉換器組件。”瓊斯也贊揚沙澤爾在簡化工作中的關鍵作用,稱他像是一個真正的“魔法師”, 總能化繁為簡,提煉出最精華的部分。

瓦斯瓦尼澤回憶道,有一天晚上,當團隊正埋頭撰寫論文時,他累得倒在辦公室的沙發上。在疲憊的恍惚中,他凝視著隔斷沙發和房間其他部分的窗簾,上面的圖案給他深刻的啟示,他覺得這些圖案仿佛大腦中的突觸和神經元,錯綜復雜卻又有序。他與在場的戈麥斯分享這一想法,認為他們正在研究的東西將遠遠超越機器翻譯的范疇。他激動地說:“最終,就像人腦一樣,我們需要把語音、音頻和視覺等因素統一到一個框架下。我有一種強烈的預感,我們正在探索的,是更為廣泛、更為深遠的東西。”

然而,在谷歌的高層看來,這可能隻是又一個有趣的人工智能項目而已。當《連線》雜志詢問項目團隊成員,他們的上司是否曾要求他們匯報項目進展時,答案是否定的。但烏斯科瑞特堅信:“我們知道這可能是一件能夠改變整個行業的大事件。這使得我們對論文的最後一句話非常著迷,那句話中我們在那裡對未來的工作進行大膽的評論和展望。”

這句話揭示轉換器模型未來的無限潛力——它將基本應用於所有人類表達形式。論文中寫道:“我們對基於註意力的模型的未來充滿期待。我們計劃將轉換器拓展到涉及文本以外的輸入和輸出模式的問題,並深入探討圖像、音頻和視頻等領域。”

在接近截止日期的幾個不眠之夜裡,烏斯科瑞特意識到他們需要為這篇論文起一個響亮的標題。瓊斯也註意到,團隊已經完全放棄那些被公認為最佳實踐的方法,特別是長短期記憶網絡(LSTM),轉而全心投入到“自註意力”模型的研究中。靈感來自於披頭士樂隊的一首經典歌曲《你所需要的就是愛》(All You Need Is Love),瓊斯腦海中閃現出一個想法:為什麼不將論文命名為《你所需要的是註意力》(Attention Is All You Need)?這個標題不僅簡潔明,而且富有深意,完美地契合他們的研究成果。

在截止日期即將到來的緊張時刻,他們仍在忙碌地收集實驗結果。帕瑪爾回憶說:“在我們提交論文前的五分鐘,英語翻譯成法語的數據才剛剛出爐。我坐在Building 1965大樓的微型廚房裡,手忙腳亂地在論文中填入最後一個數字。”在離截止時間僅剩不到兩分鐘的情況下,他們終於提交論文。

為何谷歌沒有最先推出GPT?

和大多數科技公司一樣,谷歌很快便為烏斯科瑞特及其團隊的工作申請臨時專利。這一做法並非旨在阻礙他人使用這些創新,而是出於建立自身專利庫以應對潛在專利爭議的考慮。

當轉換器團隊收到會議同行評審的反饋時,他們感受到復雜的情緒。帕瑪爾表示:“評審反饋既有正面的,也有極為正面的,還有一些是‘一般’。”雖然並非所有評審都給予極高的評價,但這篇論文最終被接收,參加一個晚上的海報展示會。

到12月,這篇論文終於在會議上引起轟動。12月6日的四小時展示會場內座無虛席,科學傢們急切地希望解更多關於轉換器模型的信息。作者們講解至聲音沙啞,直到晚上10點30分會議結束,仍有許多人不願走。“安保人員不得不勸我們離開,”烏斯科瑞特回憶說。對他而言,最滿意的時刻莫過於計算機科學傢、長短期記憶網絡(LSTM)的共同發明者塞普·霍奇瑞特(Sepp Hochreiter)主動走來表示贊賞。畢竟,LSTM剛剛被轉換器模型取代。

雖然轉換器模型的潛力巨大,但它並未立即引發全球轟動,甚至在谷歌內部也未引起太多註意。凱澤回憶,論文發表時,沙澤爾曾向谷歌高層提出一個大膽的建議:放棄整個搜索索引,改為訓練一個龐大的網絡,徹底改變谷歌組織信息的方式。這個提議當時看起來太過前衛,甚至凱澤也認為有些荒謬。

就在轉換器論文發表後不久,初創公司OpenAI敏銳地捕捉到其中的商機。OpenAI的首席研究員伊利亞·蘇茨凱弗(Ilya sutskever)在谷歌期間與轉換器團隊有過接觸,他迅速建議OpenAI的科學傢阿列克斯·拉德福(Alex Radford)深入研究這一理念。結果,基於轉換器模型的第一個產品GPT便應運而生。OpenAI的首席執行官薩姆·奧特曼(Sam Altman)去年表示,當轉換器論文發表時,他認為谷歌內部幾乎沒人意識到其真正的意義。

谷歌內部的實際情況更加復雜。烏斯科瑞特回憶道:“對我們來說,轉換器的潛力顯而易見,它能夠完成真正令人驚嘆的事情。你可能會問,為什麼谷歌在2018年沒有推出類似ChatGPT的產品?實際上,我們完全有可能在2019年甚至2020年推出類似GPT-3或GPT-3.5的產品。但問題的關鍵不在於我們是否看到這個機會,而在於我們是否對所看到的采取行動。這背後的原因復雜且難以解釋。”

許多科技行業觀察者指出,谷歌正在從一個以創新為核心的企業轉變為一個更註重利潤的官僚機構。戈麥斯對此深有體會:“他們缺乏改變的勇氣。但對於一傢長期引領行業、獲得巨額利潤的大公司而言,做出改變確實需要極大的勇氣。”

實際上,谷歌在2018年已經開始嘗試將轉換器模型融入其產品中,首先是在翻譯工具上的應用。同年,谷歌推出基於轉換器的語言模型BERT,並在次年將其應用於搜索功能。然而,相較於OpenAI取得的巨大成功以及微軟大膽地將基於轉換器的系統整合進其產品線的舉措,谷歌的這些底層變革顯得相對保守和謹慎。

去年,當被問及為何谷歌沒有率先推出類似ChatGPT的大型語言模型時,谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊(Sundar Pichai)解釋說,在某些情況下,讓其他公司先行探索市場可能是有利的。他表示:“我並不完全確定這種做法是否總是行得通。但事實是,當人們看到其他公司如何利用這些技術後,我們有機會做得更多、更好。”

這篇論文的八位作者現已全部離開谷歌,他們憑借在轉換器技術領域的深厚積累,紛紛創辦各自的公司。波洛蘇欣創立的Near市值達到40億美元;帕瑪爾和瓦斯瓦尼共同創立的Adept估值為10億美元,他們現正致力於創建第二傢公司Essential AI,初期融資達800萬美元;瓊斯在東京的Sakana AI估值2億美元;沙澤爾共同創立的Character AI估值高達50億美元;戈麥斯聯合創立的Cohere估值為22億美元;而烏斯科瑞特的生物技術公司Inception估值達3億美元。除Near外,這些公司均基於轉換器技術成立。

值得註意的是,凱澤是唯一一個沒有創立公司的人,他選擇加入OpenAI,參與名為Q*的神秘項目。這個項目被奧特曼描述為能夠“揭開無知的面紗,推動探索的前沿”。

面對這些精英人才的離職,谷歌是否會感到遺憾?顯然,答案是肯定的。面對“轉換器八子”的離職原因,皮查伊坦然回應,指出即便是行業翹楚OpenAI也面臨著人才流動的現象。他強調:“人工智能領域本就是一個充滿活力的競技場。”同時,他也自豪地表示,谷歌已經構建一個鼓勵非傳統思維的環境。

帕瑪爾贊揚道:“谷歌在許多領域都走在時代的前沿。他們投資於卓越的人才,營造一個允許我們自由探索和挑戰極限的環境。人們需要時間來接受新事物,這是正常的。而谷歌所承擔的風險,無疑是巨大的。”

轉換器的誕生正是在這樣一個環境中。這篇論文的作者們,都是谷歌的精英中的精英,他們在多樣化的文化背景下共同工作,日常的偶遇和午餐時的隨意交談都可能激發出創新的思想火花。這個團隊的多樣性是其成功的關鍵之一:八位作者中,有六位來自美國以外的國傢。

在柏林辦公室中,烏斯科瑞特分享他對創新的看法:“創新的關鍵在於創造適宜的條件。當人們對生活中的美好事物感到興奮,並且樂在其中的同時,還能解決一些真正重要的問題,那麼他們就是幸運的——奇跡自然會發生。”