在戰勝圍棋冠軍的8年時間裡,人工智能逐漸輔助甚至代替眾多崗位。這一次,它似乎又要搶走畫傢們的飯碗。近日,一則#呼叫AI幫我畫#引發討論。參與者隻需要描述自己希望看到的畫面,AI便可自動模型生成的畫面。然而,隨著這一活動的發酵,互聯網上有關於“AI繪畫是否會讓畫師失業?”“遊戲美術正在被AI‘殺死’嗎?”等話題浮現。

有關於AI作畫是否存在侵權等問題,也開始成為網絡內容版權糾紛的關註點。人們不禁思考:AI作畫,究竟是藝術創作還是竊取藝術?

AI繪畫是如何做到的?

“朝陽下的向日葵”、“帝王蟹形狀奔馳在鄉間小路上的電驢”、“藍色火焰裡的邪惡臟辮男孩”,這些既寫實又超現實的描述,是微博用戶們“呼叫AI幫我”而發出的描述語。而其中的一些用戶,也已經收到由活動組織方提供的AI畫作。

《財》實測發現,在“呼叫AI幫我”這一起AI繪畫微博快閃活動的背後,他的發起方是一傢名為6pen的AI作畫機構,該機構基於Google開源發佈的Disco-diffusion AI作畫工具,搭建自己的算力環境,以及藝術傢社區。用戶隻需要在其官網上註冊並發起一個創建畫作的指令,通過輸入簡單的文字描述,在短短幾分鐘內就可以借助AI繪出一幅與文字描述接近的畫作。

在《財》寫下“老虎,紅色的,晨曦微光中”等描述性詞匯,同時將畫作風格設置為CG渲染,並且限定畫版大小後,兩分鐘後便獲得一幅由AI繪制的畫作。

AI繪作的原圖

在繪畫能力上,除構圖上冗餘多出的上半部分,整體繪畫能力已超出大多數未經過專業藝術訓練的人員。

構圖冗餘部分

事實上,在AI相繼攻克象棋、語音識別、文字翻譯等難題之後,AI生成畫作已經不是什麼新鮮事。“AI作畫的能力很多年前就已經開始出現,目前國內外的許多科技企業都在這方面展開佈局。”AI行業資深從業者張鵬告訴《財》。

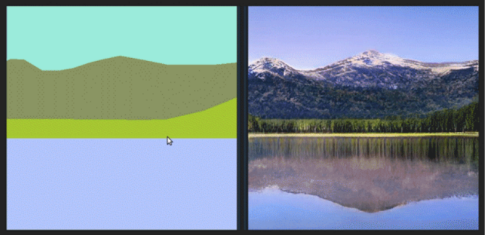

據張鵬介紹,早在數年之前,繪畫人士通過Paintschainer給自己通過電腦繪制的線稿上色,所達到的效果就已經可以追上一些比較簡陋的人工上色作品。此外,通過英偉達提供的GauGAN的人工智能圖像生成方案,繪畫人員隻需要簡單地塗抹幾筆,用不同顏色的色塊和線條粗略地勾勒一下,GauGAN就可以猜出繪畫者的意圖,主動繪制出一張逼真度極高的照片。

據解,GauGAN 2使用1000萬張圖像進行訓練,藝術傢使用它不僅可以生成現實的風景,還可以生成天馬行空的藝術場景,這已經超越很多人以往對電腦插圖藝術的固有印象。

而在今年,伴隨著谷歌Disco Diffusion的發佈並面向開發者開放,具有繪畫能力的Disco Diffusion一經面世,便引發外界對於AI作畫的關註與討論。其實,Disco Diffusion對提示詞的要求非常寬松,完全可以用簡單的詞語甚至是機器翻譯過來的詞匯應對,而且涉及出的圖片已具備很強的藝術感。

在國內,目前以百度為代表的頭部科技互聯網企業,也已經開發出自己的AI作圖工具——文心一格。據百度創始人兼首席執行官李彥宏此前介紹,這項能力目前被百度稱為AIGC,目前百度App中的一些圖片,已經正在基於AIGC能力自動生成。

藝術創作還是竊取藝術?

2016年3月,隨著AlphaGo在圍棋大賽中擊敗圍棋世界冠軍李世石,AI在博得外界關註的同時,也迎來其產業化的高速發展期。事實上,AI高速發展的背後,與圖形處理單元芯片(GPU)、深度學習以及大數據三類技術的發展有著密不可分的關系。

以AI繪圖為例,事實上,AI繪圖最根本的基礎技術,與擅長圍棋的AlphaGo是相通的,都是讓系統深度學習人類的作品,在吸收大量數據與知識後,最終達到對於人類行為乃至於情感的模仿。而在學習的過程中,AI如何保證其所學習到的內容是合理合法、不侵權的,這成為AI創作如何保證其版權合法性的關鍵。

由於AI繪畫的濫用以及不合理運用,全球范圍內,目前AI繪畫的能力已招致一部分藝術傢群體的反對與抗議。

波蘭概念藝術傢格雷格·魯特科夫斯基對AI繪畫的能力便曾感到憂慮。作為以油畫風格恢弘奇幻而聞名的他,最近卻成為AI繪畫時最受歡迎的模仿對象。他在網上搜自己名字時,蹦出的都是AI的畫,而自己的作品卻被淹沒。在最近一次的采訪中,魯特科夫斯基便曾感嘆,“感覺自己的職業生涯受到威脅”。

畢竟,AI的算力實在太過於強大,相較於AI能夠三秒鐘吐出一幅酷似梵高表現主義風格的繪畫,大多數藝術傢耗時數小時乃至於數天才能完成的創作效率,確實無法比擬。

在日本,當AI繪畫軟件“mimic”上線後,也招致一批漫畫傢的集體聲討,要求開發者禁止讓AI模仿自己。越來越多的國外藝術傢們也正在組建聯盟,希望推動新的政策法規。

南京航空航天大學網絡與人工智能法治研究院副院長、副研究員李宗輝曾將AI繪畫過程中可能涉及的侵權風險歸結為兩部分:“一是供人工智能進行深度學習的海量數據集中,可能包含有他人的版權作品,而人工智能對相關作品的利用行為構成版權侵權;二是人工智能在某次具體繪畫的過程中,使用他人的版權作品,其使用方式構成版權侵權。”而通過對AI繪畫的素材庫以及畫作的分析,可以判斷出作品是否侵權。

在他看來,如果AI在繪畫過程中通過圖片濾鏡等機械地照搬、拼接和組合他人的美術、攝影或圖形作品,那這將顯而易見地構成侵權行為。而對於非機械復制的作品則需要進一步展開“實質性相似”的判斷,將AI繪出的畫作與所要比對的作品進行像素分解,觀察兩者之間的相同與差異之處,判斷是否構成實質性侵權。

事實上啊,繪畫AI工具的開發者,一般是AI繪制並對外展示其畫作的最大受益者。對於開發者而言,在探索AI創作的同時,AI繪畫工具開發者應確保繪畫素材在版權來源上的合法性,對模仿性畫作在公開發表前進行必要的實質性相似性鑒定,及時更新開發者為彌補算法漏洞而進行的智能系統升級。

“基於獲益與風險承擔相一致的原則,繪畫人工智能的開發者應當對人工智能的版權侵權行為負主要責任。”李宗輝表示。

每一次技術的進步,都將伴隨著產生新的技術倫理及社會問題,無論是下圍棋還是繪畫,AI在追求其產業化的過程中,仍應兼顧好應有的社會責任及技術倫理。

文 | 周文猛