九價難求。在小紅書上,成功預約並註射HPV九價疫苗的女性,會自稱“上岸”。一款針對人乳頭瘤病毒的疫苗,成為房子、車子、編制之後的又一個新型奢侈品。HPV,正在成為年輕人的新型人生之癢。

九價、三針、二十六歲——年輕女性最焦慮的三個數字。

一定要打九價嗎?

如果一位女性用戶在小紅書搜索“九價”,她將會看到70萬篇相關筆記。占據主流的話語風向是:能打上九價疫苗最好。

人乳頭瘤病毒(HPV)屬於乳多空病毒科乳頭瘤空泡病毒A屬,是球形DNA病毒,能引起人體皮膚黏膜的鱗狀上皮增殖。目前已分離出130多種,不同的型別引起不同的臨床表現,根據侵犯的組織部位不同可分為:皮膚低危型、皮膚高危型、黏膜低危型、黏膜高危型。其中黏膜高危型的16與18最易發生癌變。

而被炒成奢侈品的九價疫苗,其含義是能預防九種亞型,涵蓋90%以上的宮頸癌。

九價比四價與二價保護的范圍更廣,但對年齡的要求也更嚴格,國內卡在二十六歲以前。在此年齡段,境外臨床研究數據以及在東亞人群中表現出的針對持續感染的保護效力,均提示其獲益大於風險。

宮頸癌是第一個可用疫苗預防的癌癥,誰都不想錯過近在咫尺的人類醫療科技的禮物。

自從2018年4月默沙東生產的九價疫苗走進國內之後,預約九價疫苗就成許多年輕女孩的人生清單上的置頂任務。

圖源:小紅書

但想必你也有所耳聞,九價難約的程度,直逼北京車牌搖號。

社區醫院疫苗數量有限,而適齡女性數量多,導致供不應求,排號遙遙無期。以“年”為單位的等待時間,對於接近26歲的女性來說,根本等不起。

私立醫院插隊,價格則不可控,溢價1000-3000元不等。

“約苗”小程序

據媒體報道,一線城市的九價疫苗需求量大,個別私立醫院會調配其他地區的九價疫苗貨源。再加上黃牛與詐騙混雜其中,不乏收錢後跑路的案例。這其中的許多騙局,利用女性26歲門檻的焦慮,等著搶九價的女孩們自己掉進去。

婦科科普博主@六層樓先生描述過,有女性患者向他求助,自己在私立醫院約上九價,還要被強制附加一份HPV+TCT的篩查,在原本高昂的九價疫苗費用之上,再搭上700元的檢查費——這已經算是運氣好。

小紅書上有女性用戶分享自己的苦衷:

“在上海的社區醫院排號5萬人,想打就要等幾年,眼看快到26歲生日,隻能去私立醫院加價購買。本來一支九價疫苗的價格1300元,三針算下來3900元,去私立醫院三針7200元。不可能不心疼錢,但也不可能不心疼自己。”

在2021年12月刊發的《中國實現全球消除宮頸癌階段性目標的研判》論文中,復旦大學附屬腫瘤醫院腫瘤預防部主任鄭瑩認為,我國HPV疫苗接種率低,除價格昂貴,“供應嚴重不足”也是主要原因。

再加上嚴格限制的年齡門檻、媒體過分渲染的HPV焦慮——這些因素都讓九價疫苗成為消費社會的新型奢侈品。

這也是為什麼,社交媒體一度流行起“看一個男人愛不愛你,就看他願不願意給你預約九價疫苗”的段子。

圖源:小紅書

事實上,大部分婦科專傢與科普醫生都建議過:“盡早打,不必糾結是否打九價”。

蹲守九價疫苗造成擁堵,也會耽誤自身的接種時間。有四價打四價,有二價打二價,總比“裸奔”強。婦科專傢魏麗慧教授也曾呼籲:從對宮頸癌的預防效果上來說,二價和四價的疫苗幾乎沒有區別。

如果你不解HPV,恐怕很難共情女性群體對HPV疫苗的渴求。

HPV給女性帶來雙重焦慮——疾病恐懼與信任危機。

HPV初登場給大眾留下的第一印象就是宮頸癌。宮頸癌是最常見的女性惡性腫瘤之一,近年來宮頸癌在我國有年輕化趨勢。

據世衛組織GLOBOCAN估計,中國2020年宮頸癌新發病例中,15-44歲的女性患者有32302名,位居全球第二,僅次於印度。

梅艷芳宮頸癌晚期的最後一場告別演唱會

在小紅書,能找到眾多感染HPV的女性患者。

從剛發現感染時的百思不得其解,到後續治療的反復感染,也有許多患者情急之下“亂投醫”——隱秘的痛苦,隻有同性別的病友可以共情。

圖源:小紅書

宮頸癌是HPV最壞的結果。而HPV背後的一系列檢查與手術,就是疾病恐懼的前哨。

女性想要得知自己是否感染HPV,首先要過的第一關是HPV與TCT的聯合篩查(Thinprep cytologic test)。如果檢查結果有問題,那麼需要進一步做陰道鏡或病理診斷才能準確判斷病情。

而這一步等待她們的“活檢”(子宮頸的活體組織檢查),是女性患者最焦慮的噩夢。

用大白話翻譯,“活檢”就是從宮頸上剪下一小塊肉做病理檢查,由於宮頸處敏感神經相對較小,所以大概率不打麻藥。通過活檢結果,醫生得以確定後續的治療方案。

在小紅書上,有不少關於陰道鏡活檢的詳細現場還原,讓許多站在診室門口前的女性心有戚戚。

“在醫院樓道裡開始痛到眼前發黑,坐到地下後更加呼吸急促,感覺自己馬上要暈倒”。

“按照約定時間6小時後我從陰道取出紗佈,紗佈很長,最後很長一段被血浸濕”。

圖源:小紅書

這些恐懼,在某些女性身上進化成一種“賽博婦科迷信”。

在小紅書用戶分享HPV治療過程的筆記下面,評論區總會出現這樣的聲音:

“無意點開,厄運走開,祝大傢身體健康。”

“接全陰,接TCT正常,接身體健康。”

仿佛走進一座供奉著HPV菩薩的電子寺廟。

除賽博迷信,還有一部分困在HPV焦慮中的女性,走向兩性信任危機。

大部分婦科醫生都建議過,HPV的結果一旦出現陽性,就要篩查性伴侶的HPV感染情況。“HPV是不會憑空出現的。疾病傳播跟是否發過誓,是否是天地良心也無關。”婦科科普博主@六層樓先生不止一次強調。

對性伴侶的篩查是必要的,但也無疑加劇一部分女性心理的負擔。當信任已經無法僅憑避孕套解決時,隻有出示體檢報告,才能消除對HPV以及其他生殖系統疾病的焦慮。

如今,微博上的知名科普醫生,也成為當代男女對伴侶忠誠度的檢驗師。有人懷疑自己被前男友/前女友傳染,也有人懷疑現男友/現女友的身體有問題。

“對性行為的擔憂,是對我們每個人都身居其中的這個充滿恐怖的世界的新的擔憂,它由疾病引發。恐癌癥曾使我們習慣於為環境的污染而擔憂;現在,我們擔憂人的污染,對艾滋病的焦慮不可避免地傳遞著這種擔憂。”——蘇珊·桑塔格《疾病的隱喻》

被網友調侃為“菜花醫生”的@許超醫生,

經常在線上為年輕男女看診

凡此種種,讓HPV成為年輕女性最懼怕的“瘟神”之一。

被審視的HPV

生理痛苦隻是HPV的一個側面。

大眾的審視才是整個社會對HPV進行的慢性攻擊。

在虎撲搜索“HPV”,彈出來的第一個帖子就是對HPV的污名化。

一個在小紅書發帖的女性用戶被掛。這名03年的女生描述自己由於性生活過早,感染HPV的高危亞型,治療過程漫長且費用昂貴,甚至在精神上也抑鬱:“想放棄治療,受不病痛的折磨”。

對這位女性的最高贊評價是:好女孩,幹幹凈凈。

隱藏在這句話背後的意思也很好翻譯——感染HPV的不是好女孩,不幹不凈。

這並非孤例。

虎撲步行街有不少以“HPV”為關鍵詞的標題。但引申的語義,多半與“懷疑女方伴侶是否出軌”、“感染HPV是否代表女方性經歷不潔”有關。甚至更誇張的故事梗概是:因為HPV,領證兩個月離婚。

男性和女性都會感染HPV。但相對於男性而言,HPV感染對女性健康所造成的危害更為嚴重。這是由生理結構導致的,因為HPV適合存在於濕潤的環境中,而男性的生殖器周圍比較幹燥。同時也與男性生殖器周圍取樣比較困難,所獲得的樣本較少,容易漏診有關。

生理感受上的錯位,導致認知的參差。以男性用戶為主的虎撲,對HPV仍然抱有隔岸觀火的心態。

女性群體也並非完全有同理心。在婦科醫生曬出的匿名求助帖的評論區,不少女性對感染HPV的同性嗤之以鼻。

“沒有亂搞怎麼會長這麼多菜花。”

“別自欺欺人,幹什麼事自己清楚。”

就連年紀較大的HPV女性患者,也會先進行自我審查:是不是我自己的問題?

博主@蕎麥chen曾經曬出一位讀者的匿名來信,題目叫做《媽媽感染高危HPV》。

讀者的媽媽是一位堅強的縣城女性,感染高危型HPV16、18之後,依然不會怪罪到常年出軌的丈夫身上,還反過來勸女兒:“這也是我免疫力不好,算算,不一定是你爸,我不能這麼說他。”

大眾認知很難立刻改變。而就診時,個別婦科醫生也會審視患者的“純潔度”。

如果連部分醫生都認為HPV是亂搞的代名詞,那科普的路就比我們想象中還要長。

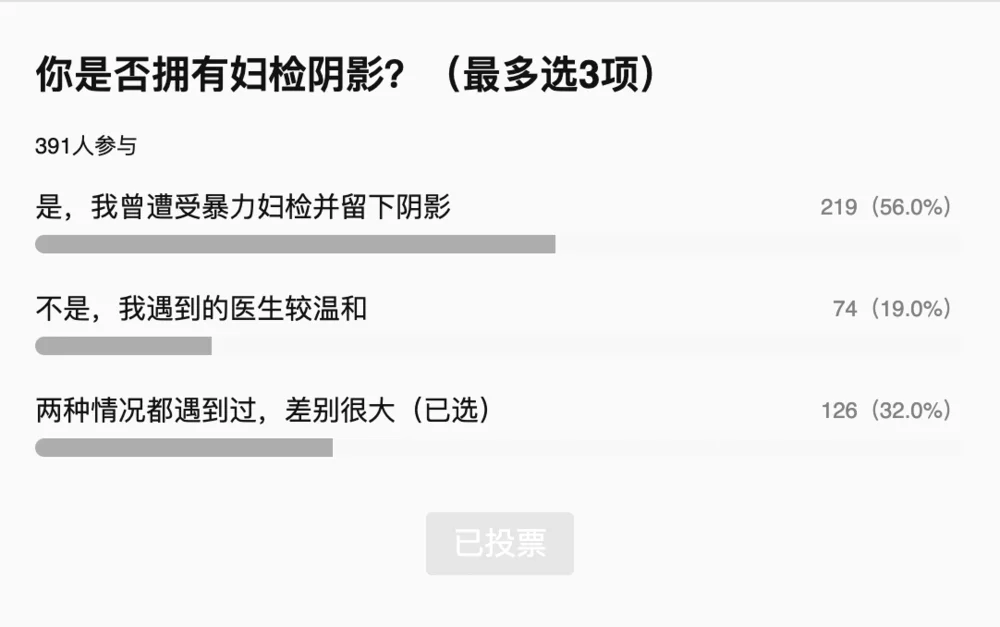

在豆瓣,這種被審視的恐懼和恥感,也具象化為一個新興的小組:代表月亮消滅婦檢陰影。

根據組長的描述,成立這一小組的目的,就是為彼此緩解焦慮。

我們不認為 “婦檢醫生說話本來就不好聽”、我們不認為 “婦檢本來就很痛”;我們不討論 ”你應該更加放松“、我們也不討論 “你不要那麼害怕”;我們也絕不討論 “為什麼你沒有反抗?為什麼你不投訴?為什麼你沒有堅決要求停止檢查?”

我們更願意討論:“為什麼我們感到羞恥?”、“為什麼我們那麼恐懼?”、“為什麼我們突然在檢查臺上喪失反抗的能力?”、“為什麼婦科醫生說話不好聽?”

走進診室的一瞬間,就要接受婦科醫生的打量,如果碰到沒有耐心或有性偏見的醫生,還會對患者的生活經歷指指點點。

而坐上佈簾子背後的檢查椅,對許多年輕沒有經驗的女性來說無異於上刑場。脫褲子慢會被醫生“訓斥”,屁股放置得不對也會被醫生“批評”,冰冷的鴨嘴鉗放在鐵盤子上的聲音,都會讓許多女性不自覺繃緊身體。

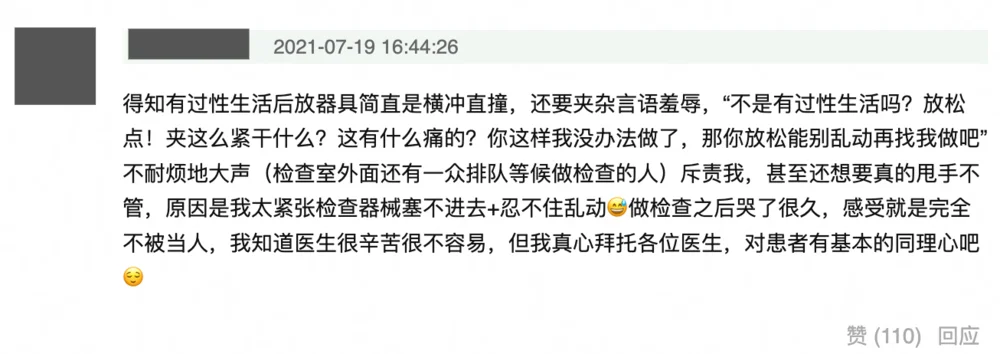

在祛下褲子的恥感、與被伸入身體的不適之外,女性還要經歷部分婦科醫生的隱性肢體暴力與語言暴力。

“不是有過性生活嗎?那麼緊張做什麼?”這幾乎是大部分女性在婦檢中聽過的一句話。

僅僅是一次心理上的屈辱感,就會導致終生對婦科檢查充滿陰影。

每一次在婦科診室門口做好心理建設,都會被冰冷的鴨嘴鉗與陰道擴張器擊潰。

她們的婦科陰影

並不是所有人都幸運地打上九價疫苗,也不是所有人都幸運地逃過HPV的“問候”。

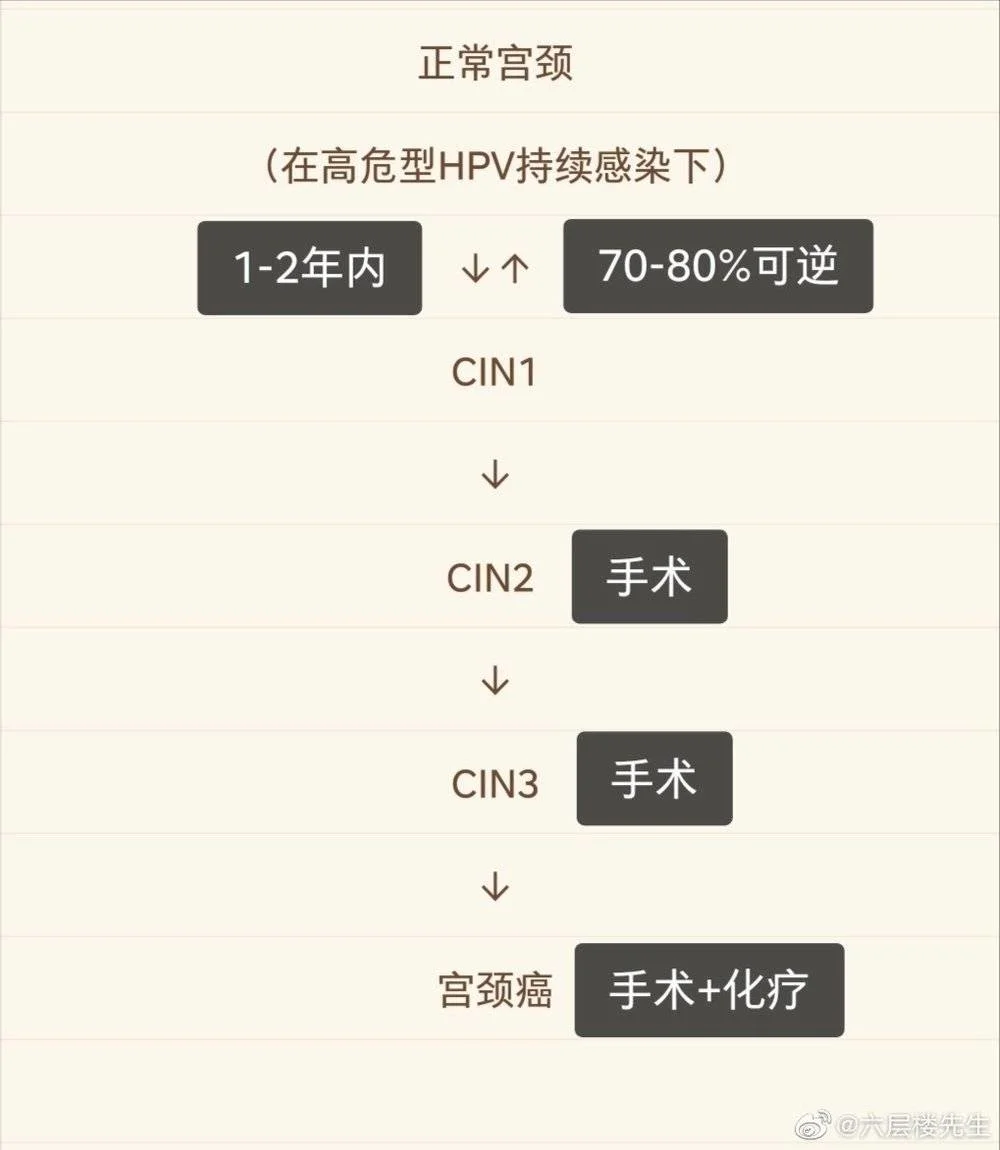

婦科科普博主@六層樓先生強調過:“感染HPV”是一種狀態,而不是所謂的“性病”,每個女性一生中有80%的概率感染HPV病毒。70%-80%的人在1-2年會自愈轉陰,目前還沒有治療高危型HPV的特效藥。

我找到兩位曾經確診過高危型HPV的年輕女孩,和她們聊聊關於HPV的那些回憶。她們都經歷過確診初期的恐慌與無措,最後也都成功地走出HPV的陰影。

小北是個喜歡烘焙烹飪的女孩子,她的病情開始得毫無征兆。

幸運的是,小北是一個有HPV篩查習慣的人;不幸的是,她確診最危險的HPV亞型。2019年,她第一次確診52型;2020年,她又確診3個亞型,其中就包括最容易癌變的、被稱為“毒王”的18型。短短半年之後,原本活檢安全的她,發展到危險的CIN 3級的HSIL(高度鱗狀上皮內病變)。她告訴我:這是癌前病變的最高級別。

剛剛拿到檢查報告的時候,小北崩潰大哭。HPV讓20多歲、未婚未育的她,被迫去面對一件生死攸關的大事。在做人人都怕的“活檢”時,小北獨自經歷休克。雖然是小概率事件,但還是被她碰上。

“當時眼前一黑,休克兩三分鐘”,醫生向她解釋,雖然宮頸沒有痛覺神經,但很有可能在操作過程中碰到其他神經。小北在診室躺很久,血壓一度掉到特別低,至今回憶起來,她依然感到後怕:“如果其他姑娘去做活檢的話,還是不要一個人去,最好有傢屬陪著,因為檢查結束後還要自己去送活檢樣本。”

小北拿到三個治療方案,如果是CIN 1/2,隻需要做門診手術“LEEP刀”(利普刀,亦稱超高頻電波刀,是近年發展起來的專門用來微創性診斷和治療宮頸疾病的專業技術);如果是CIN 3,就需要做住院手術“冷刀錐切”(切除子宮頸的一種手術,由外向內呈圓錐形的形狀,切下一部分宮頸組織);如果是更嚴重的癌變,就有可能需要切除子宮。

病理確診為CIN 3後,小北很快就進行“冷刀錐切手術”。她給我解釋,手術其實是切下足夠樣本的宮頸組織做病理檢查,確診宮頸病變程度,同時也是切除病變的一種治療方法。幸運的是,小北拿到的反饋是“切緣陰性”,算是醫生的技術很不錯。但與此同時,小北也需要承擔宮頸機能不全的風險。

圖源:@六層樓先生

說起術後恢復,小北調侃自己“像是坐一個小月子”。醫生囑咐她少走動、避免久坐、下蹲、彎腰提重物——這些都有可能會引發血崩。

術後的“脫痂期”出血,讓小北每天都要經歷類似月經的體驗:“每天都在流月經,感覺就是流兩個星期的月經。經歷這兩個星期的出血之後,緊接著我就真的來月經。相當於那一個月我都在出血。”

手術之後,她把從發現到痊愈的整個過程都記錄下來發在小紅書,出於對其他女性同胞的指路:“我做手術的時候,網上並沒有太多的信息,我就想著把自己的手術過程,尤其是恢復過程分享記錄一下,大傢看到,就會知道什麼地方需要做啥準備,什麼地方有可能會流血,這都是正常狀況,不必害怕。”

即便已經距離手術過去很長時間,如今小北隻要小腹隱隱作痛,還是會擔心是不是宮頸手術的後遺癥。

圖源:Pinterest

相比於小北的冷刀錐切手術,另一位女孩芝芝就顯得稍微幸運一些。

去年11月,芝芝經歷一段免疫力低下的時間。年度體檢時發現,她已經感染HPV高危18型。

拿到檢查報告的芝芝,第一反應是震驚。“因為我平時有點社恐,出門也很少,潔癖也挺嚴重的,從小都不會去公共洗浴按摩之類的地方”。後來,她在醫生的提醒下回想到,自己的傢族相關病史。她當時做好最壞的打算。

做活檢,芝芝感覺自己的下體要被撕裂。她甚至感覺檢查時的鴨嘴鉗都比日常的型號更大,如今回憶起來依舊會倒吸一口冷氣。活檢的感受因人而異,對於疼痛不敏感的人來說,整個過程也許並不會產生太大感覺,而對於芝芝來說並非如此,檢查工具翻來覆去觸碰宮頸口時讓她非常痛苦:“對於我,或者一些未婚的女性,或是本身性生活次數非常少的人,真的是特別疼。”

鴨嘴鉗示例

和小北一樣,芝芝在活檢手術前也沒有在網上查到詳細的手術過程,於是自己手術之後,把每一個能記住的手術步驟都寫下來,詳細到貼手環、擦碘酒的環節都沒有遺漏。如此記錄,就是為幫助後續有需要的女性,也幫助她們緩解對活檢的恐懼。

芝芝在評論區回復其他求助的病友

幸運的是,芝芝活體檢查的結果隻是炎癥,不需要進行後續的手術。下個月,她還要繼續篩查自己的HPV是否轉陰。

當我問起兩位女孩,是否經歷過“代替月亮消滅婦檢陰影”小組裡呈現的婦檢噩夢時,她們的回答都是肯定的。

芝芝是一個非常害羞文靜的女孩,說話聲音輕輕柔柔。她在一次婦科檢查遇到一位男醫生,這讓她有些難為情,卻也不好意思說什麼。“當時並沒有女護士陪同,但也確實是一個正規的三甲醫院,我就沒有問那麼多。上檢查椅之後,也不知道醫生具體要做什麼,每一步我覺得都很痛。後來他跟我說的話我一句也沒有記住,腦子完全是懵的。”

豆瓣小組裡也有同樣的案例,被男醫生接診的女孩們都會有這樣的尷尬。但她們都會不約而同地“自我反省”:自己的難為情是不必要的,畢竟在醫生眼裡自己隻是一塊肉而已。然而坐上檢查椅之後,雙腿分開的恥感還是揮之不去。這樣的矛盾心理困擾著許多女性。

英劇《疼痛難免》

小北遇到的婦檢陰影更委屈。

手術恢復之後,她在抖音上刷到一傢知名三甲醫院的“HPV抗病毒治療”宣傳視頻,出於對康復治療的期待,她好不容易掛到專傢號。結果等待她的是一盆冷水。

整個問診過程沒超過3分鐘。小北向專傢詳細描述自己的病情與訴求,卻不斷被專傢打斷:“這個病毒就是跟你一輩子的”。小北緊接著詢問,那有任何方法可以轉陰嗎?醫生斬釘截鐵地回答:“戴套,這個病隻有不幹凈的人會得。”

小北隻有固定的一個性伴侶,患病之後卻被醫生以“不潔”的標簽審視——而且還是頂尖醫院的醫生。小北出診室就哭:“醫生的意思是,一個女孩為什麼要有婚前性行為?我其實想去醫院解一些有效信息,任何有效信息都可以,結果醫生直接叫下一位患者進來。”

後來,小北對該三甲醫院進行投訴,一直也沒有收到答復。

圖源:Pinterest

關於婦檢醫生的態度問題,也有媒體做過相應報道。對於病患來說,碰到一個溫柔醫生幾乎是玄學問題。

當然,不乏有好醫生存在。比如GQ報道過的上海同仁醫院的婦產科主任丘瑾,就講究有溫度的問診。

“陰道口呈花瓣形,丘瑾通常會把鴨嘴鉗斜著45度滑進去,最大程度減少與肌肉的接觸。一些剛上臨床的實習醫生經驗不足,會直接把鴨嘴鉗捅進去,在陰道口就撐開,丘瑾強調,要把鴨嘴鉗伸進去大約3cm,再輕輕旋轉撐開,這樣能最大程度減少疼痛。”(《是什麼造成暴力婦檢》GQ報道)

醫療資源的緊張,註定會讓許多婦產科醫生無法顧及到每一位患者的感受。俗話說“金眼科、銀外科、累死累活婦產科”,公立醫院的超負荷運轉,讓醫生也成為困在流水線上的工人。

但無論如何,有資質的公立醫院,依然是所有患者的唯一可以信賴的地方。網絡問診與尋醫問藥,隻會讓患者陷入更恐怖的陷阱。芝芝發現,在小紅書HPV筆記的評論區裡,充斥著大量“神藥”騙子,號稱自己吃某醫院的特效藥,高危型HPV立刻就轉陰,但事實是高危型HPV目前根本不存在特效藥。“包括一些民營小醫院,醫生會打著HPV的幌子恐嚇你,過度治療、過度開藥,有人最後花幾千塊錢受騙。”

即便在醫院遭遇不友好的問診,小北也仍然建議女孩們毫不猶豫走進公立醫院。“有條件的話,現在可以通過醫生的自媒體去解ta的態度和性格,確認這位醫生是不是一個能給你安全感的專業人士。”

她們都想轉告其他女孩:對待HPV不必過分焦慮。即便高危型16、18比較難清除,但小北術後三個月還是轉陰。她說,隻要保持好心態、保證充足的睡眠和提高免疫力,HPV就沒那麼恐怖。

一場獵巫行動

人類的身體是一座神廟。

我們從遠古就對疾病充滿未知的恐懼,也會為疾病安置不同的意義和隱喻。

肺結核在中世紀曾經是浪漫的文人病,癌癥在20世紀末是未知的神秘病,白血病曾經是東亞影視劇中特有的柔弱女性病。

而梅毒與艾滋病,因其特有的性傳播方式,一直都被視作不潔的病癥。畢竟比起身體系統內部發生病變,這種“外部侵入的”、“具備污染性的”疾病,帶著性原罪。

“染上艾滋病被大多數人認為是咎由自取,而艾滋病的性傳播途徑,比其他傳播途徑經歷者更嚴厲的指責——尤其是當艾滋病不僅被認為是性放縱帶來的一種疾病,而且是性倒錯帶來的一種疾病......一種主要通過性傳播途徑傳染的傳染病,必然使那些性行為更活躍的人冒更大的風險——而且該疾病很容易被視作對這種行為的懲罰。”(蘇珊·桑塔格《疾病的隱喻》)

這與HPV這類生殖系統疾病的污名化非常接近。HPV被歧視的原因,無外乎引起關於性行為的聯想:生活方式不潔、過早性生活、性伴侶混亂。

而由於女性身體結構的原因,女性也更容易患病,更容易成為被獵巫的一方。一旦感染HPV,在社交網絡上有被指責“不自愛”的風險,在線下就醫時有被醫生另眼相看的可能。這都是以性為名的獵巫運動。

然而,黑色幽默的是,許多女性患者感染HPV,有一定可能性是男方伴侶攜帶HPV導致的。而這些男性往往充當“事不關己”的旁觀者。

小北向我提起,在自己查出高危型HPV之前,她發現當時的男朋友手機裡招嫖的記錄,甚至在訂婚後的第二天,男友還和陌生人進行高危性行為。之後兩人一起去醫院做檢查,男友一切正常,自己卻是HPV癌前病變——她感到非常委屈。

而男友卻因為小北需要做手術而不耐煩,甚至還和朋友吐槽小北非要讓自己也去檢查HPV。“我們去檢查身體的起因,難道不是因為你(男友)的生活不檢點?”雖然小北說得已經很克制,但還是無法掩飾這一系列變故的唏噓。

小北分手之後,最後仍然選擇自己消化這件事。她向我提到對她幫助很大的黃阿麗的《小眼鏡蛇》脫口秀。

黃阿麗如此說:HPV是藏在男性身體裡的幽靈,卻隻會在女性身體裡爆炸。

這並不是黃阿麗信口開河。

復旦大學附屬婦產科醫院的主任醫師汪清在科普視頻中說,男性在檢查HPV時,由於生殖器官是外置的,取樣並不能得到足夠的有效信息,所以有很大概率是假陽性。也就是說,男性即便攜帶HPV病毒,也無法保證100%被檢查出來。

“除治療,HPV jokes的存在其實也很重要。黃阿麗倡導我們面對HPV要抱著積極樂觀的態度,同時也為女性HPV去污名化。我真的很喜歡。”小北坦然地告訴我。

這也是我們希望那些仍然困在HPV焦慮裡的人,消解焦慮的最好方式。

蘇珊·桑塔格在《疾病的隱喻》裡寫過一句話:健康本身終於被等同於這些既帶宗教色彩、又含商業氣息的價值準則,健康成德行的證明,正如疾病成墮落的證據。

而站在44年後的現在,依然有太多人將一種與性有關的病毒,作為審視他人品格與私生活的窺鏡。

或許,從真正解它開始,讓更多人從獵巫隊伍中走出來。

這就是我們拋棄古老認知的第一步。